关于青春期痛苦归因与跨性别文化兴起的闲谈

2020年12月16日上午的聊天记录整理。

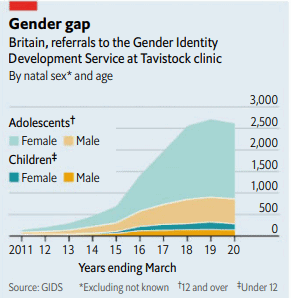

J K Rowling的确查询了很多有关资料,她知道青春期有四分之三被确诊为性别不安(gender dysphoria)的人都是女孩。不过,即便在没有跨性别者概念的时代和地区,这个现象也一直都很明显:大家大可回忆一下,在中学阶段,身边多少双性恋倾向的直女,多少回避自身性别的腐女(包括现在陈情令大火)。这你就知道,女人在自我厌恶方面是天生的高手。

文中还提到,激进的跨性别改造理念让很多人没有后悔药地失去了生育能力。从这个角度说,微博上那些土味中华保守派说当代女权是什么犹太绝育基金会的阴谋也没毛病,她们的确有这个作用。当然了,要我说,这也算不上什么阴谋,个人自由的体现罢了:为啥绝育不好呢?

真正的性别不安诊断需要专业的心理医师进行多方面的分析和评估,以确保患者的负面情绪的确可被归因为性别因素而非其他。但即便是你球心理救援资源再丰富的地方也没有那么多青春期性别话题思考大师,能得到这样帮助的人太少了——人与自我的斗争本来就是没有止境的事,众生皆苦的啊。

有趣的问题来了:最早是哪个人把青春期问题都一股脑丢到性别上的?

很明显,事情从16年开始变得不妙了

在我看来,主要的因素还是,性这个话题在青春期是不可回避的。至于爱与和平的理念发展到模糊性别身份这一步,在以“平等”概念为基石的女权运动发展下,是顺水推舟的事。

讽刺的是,仅从理论考虑,不管你是从阵营 A 移动到阵营 B,还是反过来,抗拒性别身份但是按照性别身份实现自我的人,和接受性别身份的人,两者在用同一套系统——社会对性别身份期待的刻板印象——运作。

这并非真正的反抗。这最多是和解,解脱。

我现在对这个事的理解是,丢到性别上也好,丢到其他的方向上也好。重点在于你用什么视角看问题。

把锅甩到性别上,有一种独特的魅力,这种行为是一种对自身根本和本源的颠覆,彻底燃烧旧世界的决裂感。恰恰因为它几乎是无法被颠覆的,所以人们更愿意把注意力集中在它上面。

比如说,当我们面对一个人的痛苦时,如果我们不从性别话题入手,就说这个人他有“抑郁症”。我们可能会划分多种抑郁情绪的来源,做出一些定义和区分:比如亲情、友情、爱情、事业,无非就是这些方面,这里面只有爱情和性是直接相关的。然后,你可能会提出一些解决方案来缓解抑郁症:比如吃药,比如让朋友多陪陪自己,等等。这是很普通的分析和解决问题的思路了。

插播一下,我在这里提出一对概念。我认为人们在对事物进行分析时,容易把一个对象的属性分为两类:根本属性和附加属性。

所谓根本属性,就是你在思考过程中无法回避的一些背景和语境,所谓的个体特征的本质。而附加属性,就是我们觉得这个东西可以“自由转移”的特性。

作为一元论者,我始终认为,严格意义上说,实际存在是无法区分本质和非本质的,但是人们的确存在这样二元化的思考习惯。

在整个分析过程中,抑郁症其实是作为一种附加属性被安在这个人身上的,自由的小组件。就连我妈这种中华土鳖,几年前在看了一些新闻之后都对我说“我觉得你有抑郁症,但是没关系,抑郁就像心理的小感冒,治好了就行了。”

在这种工具化组件化痛苦来源的思路下,你会发现,在这个对个体痛苦来源的归因上,你可以说这个原因是“抑郁症”,也可以换个说法。

比如,中国人很多就不喜欢西方的心理学理论,不承认“抑郁症”的存在。我小时候我奶奶很喜欢说的一个词是20世纪早期从日本舶来的“神经衰弱”(神経衰弱しんけいすいじゃく,疲労感、不安、抑うつ、頭痛、勃起不全、神経痛の症状を特徴とする状態の診断名である),这个词在不愿意接受精神分析理论的新中国早期知识分子中十分流行,他们更愿意用“唯物”的角度解释自己的心理负担。我大二的时候在网上看过一篇文章吐槽这个事,大概就是说神经衰弱实际上就是抑郁症。想想也是,神经衰弱,无力无心情工作社交,不就是抑郁症么!

再比如说我爸,他会怎么对这个痛苦进行解释呢?他完全拒绝心理学理论,他认为这是人过于多愁善感导致的负面效果,缺乏社会责任感和工作责任心。他的这个视角其实反而是比较接近近代美国建国之初新教伦理那一套的,而中国的大多数人都在为了生计和繁育奔波,更容易倾向这一套理论(再次吐槽,中国的确是保守派大本营了,只有中国能救资本主义)。

说了这么多,我其实就是想说:无论是抑郁症、神经衰弱还是多愁善感,人们在以这些概念分析问题的时候更容易以一种二元论的视角把它们归纳为一种个体身上的附加属性。似乎只要你移除或者修正了自己身上的这些属性,你的生活就会改善。

我的理解是,人的很多属性都是由一体两面的结构造就的。把任何东西看作一场小感冒的工具视角都欠妥。又或者反过来说,任何能被看作是小感冒的事,都算不上什么严重的大事。如果真的遇到了能当作感冒处理的事情,那可要谢天谢地咧。

回到性别上。人们很容易把性别视作这个二元论视角的另一极:根本属性,本质。启蒙时代以来的数百年间,人们已经解构了无数曾被视作精神基石的理念。现在,他们开始挑战性别了。性别对人来说太重要了,所以人们总是试图去解构它。而也恰恰是因为历代解构它的尝试总是以失败告终,在这一领域,每个人与自身异类特性和解的可能性很小。最后的实际操作往往是要么彻底回避这个概念,要么全盘接受,极端的理论才能有生命力。

后现代主义者宣称他们已经在这一议题的中间调和路线上取得了成功。后现代主义基于性别的思考的这些特征,导致了其作为一种归因手段,性别角度既时髦又适合人逃避。现在后现代主义这一套的理念的核心思路就是,把性别也当作小感冒治疗。但实质上,限于人类还要繁衍,性别文化是无法逃避的,它在更多场景下依然扮演了人们心目中无法被解构的“本质”。最终的结果就是,彻头彻尾的决裂感可以让人没法走回头路,这让跨性别文化变成了实质上的激进理念,使其像某种宗教一样赋予痛苦者归属感,得以成立。了解了这样的思考脉络背景,也就知道,会出现如The Economist 的那篇文章中所述的各种滑稽场景,也就不奇怪了。

我的这一分析角度可以解释程序员群体和 mtf 群体之间不低的相关性。很多程序员更容易接纳这一套工具理性视角。程序员大多不愿意直面真正让自己感到痛苦的东西,他们缺少这个能力:工具化地修复场景而不是细腻柔和地感知,这种作业方式才是他们的舒适圈。同样思维下,直男程序员的另一个极端就是想着挣钱不提升个人魅力也能买房娶媳妇之类了。这也是为什么他们很多喜欢二次元文化,日系动漫在框架上往往比较简单,剧本设计很多都非黑即白,也很适合这种工具化的二元论思维。